抗战时期的华新水泥:六次遭日机轰炸 坚持生产

中国丝路通,是全球第一家基于微信系统的大型投融资并购项目交流平台,它提供了强大的项目发布与搜索功能、强大的会员通讯录功能,解决了留项目——项目信息驻留问题,留人——群友流动性大问题。

1907年(清光绪三十三年),清政府官招商办的湖北水泥厂,是华新水泥股份有限公司的前身,而今,华新水泥已经走过了百年的发展历史,依旧矗立在中国水泥行业的前列。

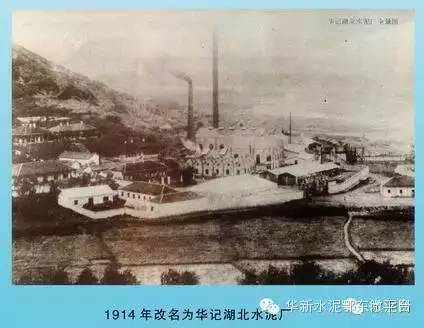

湖北水泥厂是近代中国开办最早的水泥厂之一。辛亥革命爆发后,武汉周边战事激烈,时局动荡,市面萧条。湖北水泥厂无法正常生产。至1912年,公司各方债款已达200万元以上,根本无力偿还。陷于严重债务危机的湖北水泥厂,引起了日本三菱公司、启新洋灰公司等企业的兴趣。其中,最为关心湖北水泥厂产权易手的,应该是启新洋灰公司。在当时,中国内地除唐山厂和湖北厂外,尚无第三家水泥厂。而湖北厂位置优越,设备先进,生产规模与唐山厂相当,其产品供应南方地区尤其是长江中下游市场十分便利。启新明白,如果湖北厂落入他人之手,尤其是落入日商之手,日后都会成为启新公司的竞争对手。而启新公司控制了湖北厂,就可以独步中国水泥市场。1914年4月11日,启新公司正式获得湖北水泥厂的经营权。

启新公司控制湖北水泥厂后,将其改名为华记湖北水泥厂。湖北厂在启新公司掌控下,不仅摆脱了债务的困扰,而且获得了技术改造的投入和成熟的管理技术,生产经营进入较为平顺的时期。

1934年10月,华记湖北水泥厂更名为“启新华记水泥厂”。1940年因欠启新公司1000多万元的债务无力偿还,其产权最终被法院判给启新公司。

1937年7月7日,日本帝国主义发动芦沟桥事变,抗日战争爆发。国民政府经济部筹划将华记水泥厂拆迁后方。危难之际,原启新洋灰公司总工程师王涛临危受命,挺身而出,组织领导了启新华记水泥厂的搬迁及重新在湖南辰溪建厂。

王涛(1905-1985),上海人,出身书香门第。1926年毕业于天津北洋大学矿业系,1929年赴德国留学,在柏林水泥研究院从事水泥工 艺研究,1932年他和导师库尔教授合着了《水泥水化》因此成为当时国外水泥经典著作中仅有的两名中国学者之一,而蜚声国际水泥界。同年,应启新洋灰公司邀请,取代德国总技师成为启新洋灰公司总技师,乃为中国水泥工业史上第一位担任企业总工程师的中国人。在启新洋灰公司任职期间,他解决了洋技师没有解决的水泥速凝结块的问题。并在国内首先推行50KG纸袋包装,替代了笨重而又耗费木材的腰鼓形木桶包装。他研制和组织生产了建设钱塘江大桥需要的抗海水水泥,1935年后,王涛积极建议并且主持建设江南水泥厂。抗战爆发天津沦陷,不愿做亡国奴的王涛,毅然辞去启新职务,在1938年5月来到当时抗战的中心 ——武汉。

国民政府经济部部长翁文灏得知王涛来到武汉,立即相见,要求他负责拆迁华记水泥厂。王涛因脱离启新,无权代表启新迁厂。翁文灏于1938年7月7日以经济部之名颁发迁厂命令,并拨款60万元法币,以作迁建经费。

受命后,王涛即与华记湖北水泥厂联系。该厂急电请示启新洋灰公司。公司遂派华记专董芦开瑷来汉磋商。芦代表启新公司同意拆迁,并授权王涛管理该厂,申明日后倘与启新公司失去联系,可以权宜行事。

当时,日寇已经侵占安庆,沿江西犯,九江告急。王涛持令来到华记厂时,已有部分职员逃离。王涛立即向全体员工传达政府命令,申明拆迁大义,得到员工们的积极响应。他一面组织员工拆卸机器,一面派人去租用和购置驳船,大家日以继夜,废寝忘食,在短短的24天时间内,完成了机器拆卸任务,连同材料分别装了几十只木船,分批经长江向武汉进发。7月下旬,九江陷入敌手,风闻政府即将封锁长江,破坏工厂。此时,厂区已闻炮声,尚有一组旋窑来不及拆卸,只好放弃。9月初,机器、材料和人员全部抵汉。

华记船队自武汉出发,逆江而上,在岳阳城陵矶进入洞庭湖,行两百余里,从常德进入沅江,沅江上驶缓慢,河伏至辰溪往返一次,需两个月,3000多吨设备只好分批转运。历经一年之久,至 1939年10月15日,才将全部机器、材料运抵辰溪。

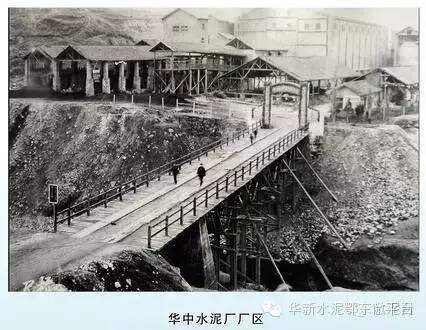

在拆迁之时,王涛就派总工程师张宝华到湘西选址,后又亲到现场复查。最后选定离辰溪县城6公里的梨子湾作为新厂址。1939年1月开始建设。同年4月15日安装机器设备;7月1日主机安装完毕,试车;12月1日投入生产。自此,“华记水泥厂”更名为“华中水泥厂”。

华中水泥厂经过1941年增资,改组为“华中水泥股份有限公司”,王涛任经理。当时在西南抗战后方,只有“华中”、“重庆”两厂生产水泥。

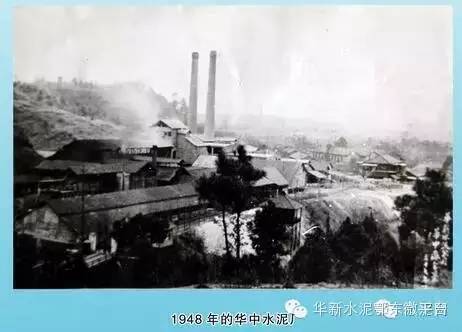

抗战期间,在战局变化、敌机六次轰炸、物质匮乏、运输不便的困难条件下,华中厂千方百计坚持生产,扩大销售,1940-1945年累计生产水泥5.12万吨,写下了华中水泥厂为实业抗战作出重要贡献光荣历史的一页。

抗战之初,许多工厂内迁昆明,因缺少水泥而无法建设。昆明工业界人士致函王涛,商邀其赴滇办厂。尚在华记厂搬迁途中的王涛立即赶赴昆明作实地调查,并和昆明富滇新银行总经理缪云台商谈建设资金事宜。在其支持下,经过多方努力,由富滇新银行、中国、交通、新华四家银行和华中水泥厂共同合资建设经营,于1939年5月设立昆明水泥公司,缪云台任董事长,王涛任总经理。王涛亲自主持水泥立窑的设计,并冒风险购得上海制造的立窑和进口丹麦的磨机。昆明水泥厂于1940年12月建成投产,该厂作为云南第一家的水泥企业,为云南水泥工业的发展作出了十分重要的贡献。

1941年,王涛受邀与江西建设厅一起筹建了江西泰和水泥厂。1944年,王涛接受贵州省政府的邀请,接办面临倒闭的贵阳水泥厂,使其转亏为盈。

1943年5月,华中、昆明两厂在重庆召开两公司的股东联席会议,决定两公司合并,增资改组,成立了华新水泥股份有限公司。会议选举国民政府经济部部长翁文灏以及昆明富滇新银行总经理缪云台等17人为董事。董事会公推翁文灏为董事长,决定王涛先生担任总经理,聘任张宝华为总工程师。公司设立于昆明。新公司内设秘书、技术、稽核三室、业务、财务两部,管辖华中、昆明两厂,同时经营管理江西、贵州两厂。

1946年9月,华新水泥股份有限公司投筹资引进美国设备,复员湖北建设“远东第一”的大冶水泥厂。

进入1943年,中国抗战胜利曙光初露。在此形势下,王涛认为,战后中国水泥工业的发展应早作布局。而发展必须依托雄厚的资本和先进的技术,新的生产基地也不宜放在交通不便、经济相对落后的西南地区。王涛知道,新的大型水泥工业项目的 建设,需要有足够的时间筹备。他将华中、昆明两厂历年积累的资金,购买美元储蓄券,存入美国花旗银行,以为进口设备的资金。又投资湘西购买了14座青山,作为木材基地,以备今后生产之急需。1944年,王涛派总工程师张宝华赴美国考察,订购最先进的水泥制造设备。

抗战胜利的1945年8月,华新公司迅速成立大冶水泥厂筹备处。同年11月,公司由昆明复员湖北,将办公地安置在汉口扬子街。1946年3月, 选定大冶枫叶山为厂址,购买土地和矿山。9月28日,建厂工程正式破土动工建设。1947年10月,美国爱丽斯·强默公司制造的日产水泥1000吨的全套设备及施工材料总共3168吨,经由旧金山海运抵达上海,再经长江直抵大冶石灰窑码头。这是抗战之后,中国第一个全套采用国际先进技术的大型水泥建设项目,被称为“远东第一”。

经两年时间移山填湖,修路通电,新厂房在大冶枫叶山的荒野中身影初现。就在1948年底完成主机安装的时候,建厂资金告罄。此时,政治时局因内战而动荡,国民党统治区物价飞涨,民怨沸腾。在政府及银行资金来源枯涩、公司内部调剂无门(时与昆明厂、贵州厂的经济联系已经中断)的情况下,王涛赴沪招股、告贷,奔走多日无果。1949年春节将至,而在鄂员工已欠薪三月。大冶厂工人聚众闯进王涛的办公室,强烈要求解决生计。为缓解资金压力,公司决定因陋就简生产水泥,谋求“以产援建、以产解危”。大冶厂一条生产线于2月28日点火试窑, 4月5日投入生产,至4月9日产出水泥。因市面萧条,生产出的3000余吨水泥竟无买家,反而造成了新的资金积压,试生产只能告停。公司不得已变卖存煤和 闲置器材,采购大米分配员工度日。

1949年春,在中共地下组织的影响下,王涛决定留在大冶迎接解放,与进步分子发起组织“应变委员会”,成立护厂队,并亲任队长,和职工一起参加护厂斗争。

1949年5月15日,大冶解放。至此,华新进入新的时代。

来源:华新水泥

文章很好,打赏犒劳作者一下