观察丨“一带一路”应改变以项目为中心的规划模式

中国丝路通,是全球第一家基于微信系统的大型投融资并购项目交流平台,它提供了强大的项目发布与搜索功能、强大的会员通讯录功能,解决了留项目——项目信息驻留问题,留人——群友流动性大问题。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛记者会上,习近平主席提出“践行高标准、惠民生、可持续理念,积极对接普遍接受的国际规则标准,坚持以人民为中心的发展思想,走经济、社会、环境协调发展之路”。而落实这些理念与标准,需要的一个重大调整是,“一带一路”的项目规划流程,应从过去单纯项目规划,发展为以目标国经济发展规划为基础的项目规划。

“一带一路”倡议要实现人类命运共同体的目标,首先应当摆脱单纯的项目思维,而代之以经济发展总体战略背景下的项目思维,就是一个基础建设或者援助项目,应当从当地国家现实经济发展阶段的可能需要与能力出发,尤其是能否将所实施项目,融入该国持续稳定经济发展的进程角度,进行思考和规划。

“一带一路”相关国家经济发展阶段与大众经济文化,同中国有很大不同。中国可以“要想富,先修路”,因为中国的大众经济文化可以支持基础设施项目,做到有了路,就能富。但是,“一带一路”相关很多国家的大众经济文化未必支持。

这主要是因为,当地文化,缺乏支持经济发展的企业家文化,借助基础设施进步实现经济发展的周期较长。上世纪70年代建设的坦赞铁路非常典型,尽管中国投入了那个时代巨大的人力物力,完成了铁路建设,但是坦桑尼亚与赞比亚两国沿线经济,并没有实现在中国投入同样基础设施的效果,总体经济仍然长期处于贫困状态。

另外,目前“一带一路”所规划的投资项目,客观上存在参与建设企业希望构建规模较大项目的倾向。因为大规模项目,对参与建设公司来说,决策与管理成本是固定的,规模越大,相对盈利越高,所以,承建方希望项目规模较大,是客观需要。同时,“一带一路”相关国家的经济规划与决策能力相对有限,有着较强烈发展本国经济的愿望,内外结合,客观上可能会导致双方协商与设计的项目,超出了特定国家特定经济发展阶段的实际需求,导致项目无法促进当地经济可持续发展的状态。

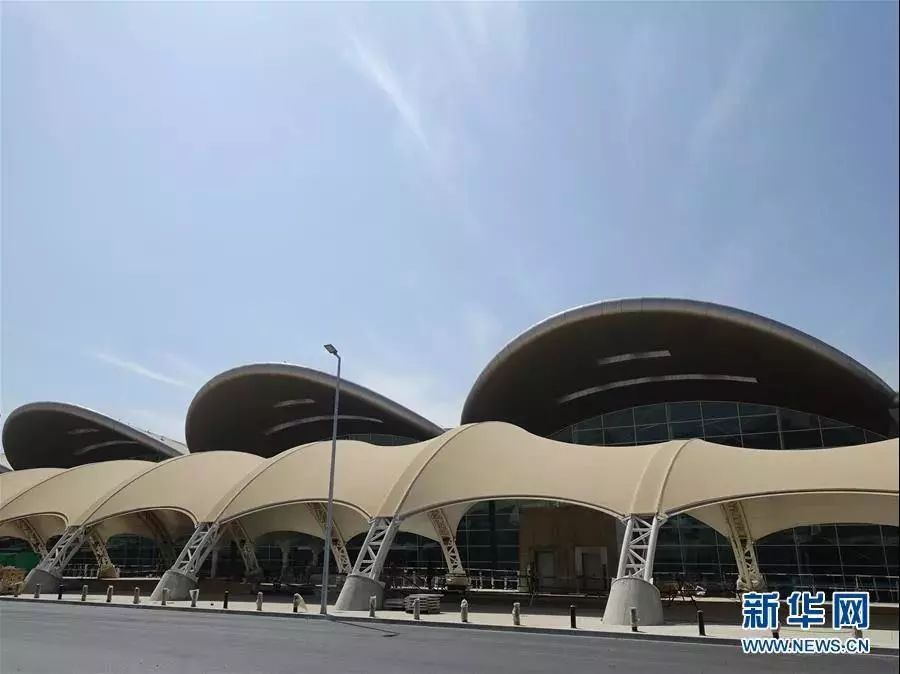

例如,一些非洲国家希望中国援助或者投资机场,而机场年运输能力很容易超过当地的实际需求,尽管非洲总体上有12亿人口,但是,目前平均GDP大部分在1000~2000美元的中低收入水平,出行需求非常有限,对于建设单位来说,机场门槛建设规模可能超出了该国客观需求,不能够实现机场促进该国可持续发展的目标。

课程活动

文章很好,打赏犒劳作者一下